El sistema habitual recomendado por las empresas proveedoras de proteasa incluye triturar el alimento, ponerlo en una bolsa y cocinarlo a 60 grados durante determinado tiempo.

El resultado está bien, pero existen diferencias de sabor y de matices con respecto al garum tradicional.

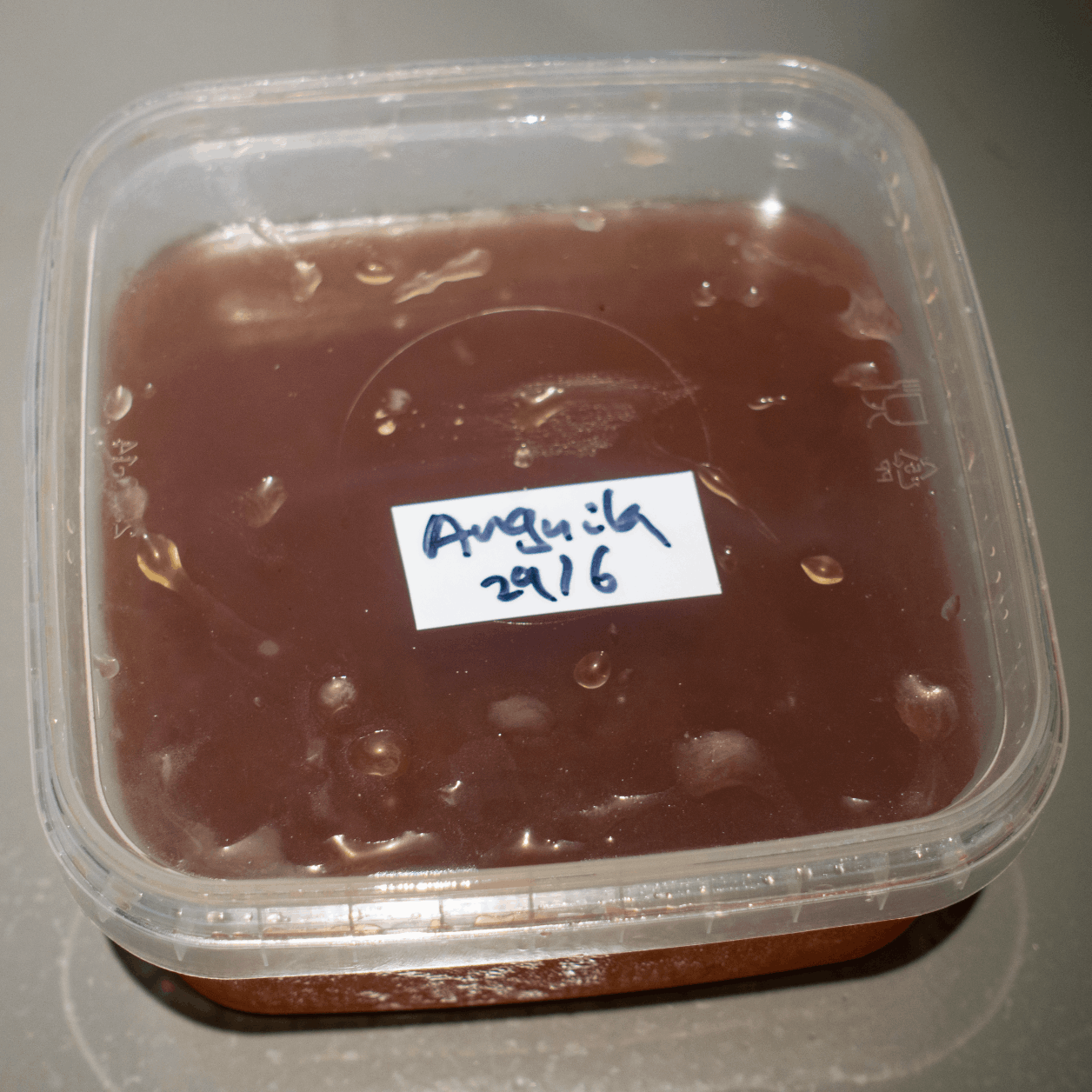

La aplicación de calor a veces puede afectar al sabor final del producto, provocando reacciones amargas o que el sabor sea demasiado intenso. Por eso Oliver busca una combinación del método tradicional y el empleo de las proteasas, aplicándolo sobre el producto en crudo para evitar esos posibles efectos secundarios.